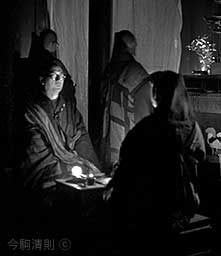

「お水取り」 会中に一度だけ舞台に打揃う上堂の松明 撮影:今駒清則

|

3月14日は厳しい練行がいよいよ終わる日です。それになかなかに忙しい日でもあります。

日中、日没の法要は常と変わらず勤めて下堂し休息します。今夜はいつもより30分早く、午後6時30分に上堂の松明が上ります。松明が今日だけはどんどん上るために登廊には数本の松明が並び、松明の前を登る練行衆を追いかけます。それでこの日の上堂松明を練行衆の「尻焦し」とか「尻突き」の松明と呼んでいます。

回廊(舞台)へは2本の松明が同時に並ぶのが普段ですが、今夜は沢山並びます。揃った松明が一斉に振り回されると滝のような火の粉が降り注ぎます。松明ファンのアマチュアカメラマンが連夜沢山通って来られますが、今夜は一段と多いようです。

半夜法要の後「走り」があり、後夜法要のうちに「だったん」があり、晨朝法要を勤めて下堂します。深夜ですが休む間も無く再び上堂し「破壇」をします。

自分の持物や須弥壇にある供物や荘厳を片づけて童子、仲間に持ち帰らせます。そして平常時の荘厳に整えます。修二会の間は椿や南天の花、多数の明りが華やかに飾り立てられていたのが消えて少し寂しい須弥壇に見えます。

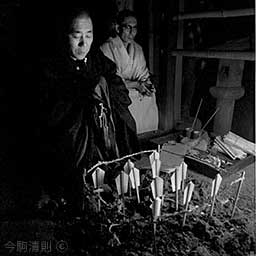

「お水取り」 内陣涅槃講を勤める呪師と大導師 撮影:今駒清則

|

すべてが終わると礼堂に着座し、改めて「内陣涅槃講」のために内陣に入ります。この時は内陣の扉をすべて閉ざしてしまいますので、どこからも拝観できません(写真は特別な許可により撮影したものです)。

須弥壇の南側に講座を設け、呪師が読師、大導師が講師、中灯が門者と「実忠忌」と同じです。お釈迦さまが入滅した日の法要を内陣で勤めます。夜が明けた15日昼にも礼堂で「涅槃講」を勤めますので、これを「内陣涅槃講」としています。

勤め終わると箒を南、北から投げて「堂内の清め」をし、牛玉杖を打ち当てる「互為加持」、香水を頂く「次第香水」になるといよいよ行も終盤です。

行が始まって以来初めて内陣で練行衆の顔がほころびます。呪師が鈴を小さく鳴らすと堂司が練行衆の額に牛玉宝印の朱印を順次捺し、須弥壇の柱、次いで礼堂の役人などにも参篭の証を捺します。

「お水取り」 呪師の神所 撮影:今駒清則

|

呪師は処世界と二月堂南上の飯道神社に行き、鎮守や護法神に五穀などの供物を供えて行の無事を感謝します。

「お水取り」 惣神所 大導師の祈り 撮影:今駒清則

|

内陣に帰ると黙したままで日没法要を勤め、その後「惣神所」で全員打揃って二月堂の周りの鎮守三社に向かいます。

深夜の二月堂近くの社前では手松明の明りに照らされた大導師らが修二会を無事に勤めたことを報告し感謝の祈りを捧げます。現代を感じさせない実に美しい光景です。

内陣に戻り初夜の大導師作法を簡略に黙して勤めます。次に呪師が素焼きの鉢で護摩を焚き練行衆が供物を投じて修法を修めた証の灌頂護摩を勤め、いよいよ満行の下堂です。

牛玉箱をくくりつけた牛玉杖を手にした練行衆は童子の手松明に照らされてゆっくりと石段を降りていきます。厳しい行を修めた喜びから練行衆や童子らの顔はほころび、見るものもまでもが嬉しくなります。参篭宿所では「満行おめでとうございます」の挨拶があふれ、改めて満行の喜びをかみしめます。宿所ではいつもよりちょっと豪華な夜食が用意されていて休む前に同宿の練行衆と満行を祝います。もう夜明け前になっています。

修二会を詳細に記録した今駒清則写真集『南無観』についてはここをご覧下さい。

|