2月1日、日曜日。京都・岡崎の京都観世会館でスペシャルな狂言会「茂山千作・千之丞の会」の撮影。「舟船」千之丞・千作、「彦市ばなし」七五三・あきら・千五郎、素狂言「宗論」千作・千之丞・千三郎と茂山家の円熟した演者揃い、勿論満席です。「彦市ばなし」は木下順二の作、武智鉄二演出の新作ですが秀作のためすでに何度も演じられています。民話による方言のままで演じるところが面白くまた七五三の熱演で会場は沸きました。千作、千之丞は元気に二番の出演。素狂言とは珍しく演者が座ったままで演じる素謡の狂言版です。なおここの能舞台の鏡板は堂本印象によるものです。

2日、今日は快晴、新幹線が浜名湖にさしかかると左右にきれいな湖面が見えます。写真は弁天島付近の砂洲(衛星写真地図)。この付近は潮干狩り、鉄道橋付近は舟からチヌ(黒鯛)釣りなど、海への出入口の今切口も良好な釣り場です。しかしこの辺りから曇ってきて富士山はまったく見えませんでした。東京で午後からの能楽写真家協会の総会に出席。

3日、東京都足立区西新井(衛星写真地図)にある真言宗豊山派の五智山遍照殿総持寺、東では川崎大師と並ぶお大師さんのお寺で、西新井大師として名高い。2月3日は節分で、その節分会法要と豆撒きで参詣者も特別多いようです。大本堂前に設けられた紅白の幕に囲まれた仮設の撒豆台は有名人が来て豆撒きをする所で、まだ豆撒きには時間があるので人の集まりはなく警備の人だけがポツンポツンと立っていますが、豆撒きの時には一杯になることでしょう。でも人でいっぱいになるという撮影した辺りは遠すぎて豆が飛んでこないのではないかと余計な心配をしたのですが。

境内の一隅に寒桜が満開。最近は暖かい日が続いていることもあって全ての枝に花がついていました。

大本堂の五色の幕の近くには紅梅と白梅がこれも満開。

西新井大師では節分に合わせて子院の光明殿で「だるま供養」をされます。だるま市や門前のだるま屋で購入し、願をかけて叶っただるまも叶えられなかっただるまも奉納されて、ここではお焚き上げをして滅却します。叶えられなかった願いは「七転八起」でまた新しいだるまに願をかけます。

「だるま供養」と「節分会撒豆式」の予定時刻が門前に掛けてありました。

一山の僧の法要で始まります。だるまは千とも万とも言うほどあり、お焚き上げで光明殿境内に隣接する東武「大師前」駅に燃え移らないように高い鉄板で遮蔽してあります。

修験者の加持で奉納されただるまの山に点火します。お焚き上げには1時間ほどかかります。

関西にだるまが無いわけではありませんが関東ほどだるまを見ませんし「だるま市」というのもあまり聞きません。それだけに今日のだるま供養は珍しいものでした。それと大阪に来て知った一つに、子どもたちが鬼ごっこの時など十まで数えるのに「○○○○がへをこいた」(○○○○は恐れ多くて書けませんが)と言っていたことです。私は「だるまさんがころんだ」と覚えていたのでビックリしました。だるまは「七転八起」の起上り小法師から発展して苦行する達磨大師になぞらえたもののようですが、狂言の「二人大名」の中で、大名が胡座をかいたまま横へ前へ後へとゴロン、ゴロンと転がる場面があり、この時に「京に流行るおきゃがりこぼし(起上り小法師)、殿だに見ればつい転ぶ、ガッテンじゃぁ」と謡います。どうも法師(お坊さん)、達磨大師との関係から関西ではそう数えているのではないかとも考えているのですが。 4日、今日は立春ですが昨日3日の続きです。西新井大師の門前で名物の「草だんご」を買いました。私は旅の仕事が多かったので、行った所のお土産をいちいち買っている訳にはいかないので、どこへ行っても買わない習慣が身についているのですが、寺の門を出たところのお店のヨモギ餅とあんがセットになっている「草だんご」が目に入り、つい珍しく買ってしまいました。帰りの新幹線車中ででもいただくつもり。「大師前」駅から東武伊勢崎線で浅草(衛星写真地図)へ。

聖観音宗・金龍山浅草寺門前の仲見世は人通りでいっぱいです。写真で顔が分かる半分は東西の外国人で、中でも声高な中国語が飛び交っていてフッと上海の予園商場へ行ったような感じになりました。すごい数の外国人観光客なのです。

節分ですから浅草寺も参詣の方が多いのです。街角に「節分会」のポスターが張出されていましたのでそれを紹介します。

境内の東にある浅草神社でも節分祭の後に福豆撒きです。神職が拝殿の床に豆を撒く独特な豆撒きをした後、参拝者に豆を撒きます。愛らしい子ども巫女の豆撒きもいて良い表情の写真があるのですがアップの掲載は見合わせます。すぐ前にある1618(元和4)年創建(伝)の重文・二天門は解体修理中でした。

浅草寺ではお昼過ぎに「古式追儺式」と「福聚の舞」があったようですが、到着時には終わっていましたので文化芸能人の「豆撒き」を待ちました。落語家、女優、スポーツマン、地元有力者などが豆を撒き、後は挨拶と自己PRです。ここも芸能人豆撒きのアップを掲載したいところですが、肖像権とパブリシティ権の関係で割愛します。舞台写真も同じですが写真掲載も段々難しくなりました。 6日、暖かい日が続きます。鉢植えのチューリップがどんどん伸びてきました。急な仕事が相次ぎデスクワークで撮影がままなりません。デジタル写真になって写真処理の時間が増えました。ですが写真の調子が思うようにできる楽しい時間ではあります。

8日、日曜日。穏やかな日ですが、相変わらずデスクワークです。で、ちょっと前の話。東京へ行くのに新幹線がどこかの設備故障で大幅な遅れ、指定の列車は小一時間ほど遅れるとかで、居合わせた発車間直の列車の自由席に乗り東京へは遅れることはなかったのですが、この列車は新大阪始発で、およそ新大阪始発はあまり混まないのですが遅延のせいで満席。ただ横のA席の方、隣のB席にバッグとキャリーバッグを置き、さらにテーブルを出してブロック。結局混みあった中でこれで悠々と一人で東京まで乗っておられました。

9日、夕刻にどこを見渡しても大阪市街を中心に黄色くなった大気が低く垂れ込めていました。汚れた大気が温度の反転層に塞がれて上昇拡散できずにいるためでしょう。上空は晴れているのですが。

夜、その晴れた空に満月が輝きました。しかしその汚れた大気を透かして見ているために月は銀色でなく黄色く見えます。 10日、展覧会案内に手を入れました。私が見てみたいと思う展覧会や、ご案内をいただいた展覧会です。北海道とかはちょっと行けそうもありませんが東京辺りまでは機会があれば行こうと思い掲載しています。皆さまへのご案内というより私の「忘備録」ですので掲載内容が偏っているのはお許し下さい。 11日、ニュースで黄砂襲来と伝えています。9日に掲載した汚れた空の写真は黄砂の前触れだったのでしょうか。中国の春先は黄砂が舞うと何もかも黄色っぽく写って写真になりません。太陽を見ても雲もない日中なのに眩しいほどでなく銀色に輝いています。これは日本でも黄砂が激しいときに見ることができます。この頃中国で航空機に乗ると高度数千メートルまで黄色い層になっていて、その上方は青空、という9日の写真のようになっている時があります。これが日本まで流されてくるのでしょう。

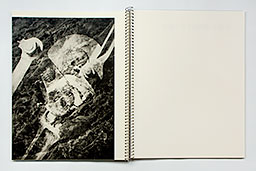

13日、分野がばらばらになっている蔵書をちょっと整理していて手が止まってしまいました。「日本写真史の至宝」(国書刊行会)を改めて見だしたからです。これは本巻6巻と別冊1巻で全7巻からになっています。「新興写真」と呼ばれる戦前の写真運動の中で華々しい精華を残した安井仲治、小石清、堀野正雄、木村伊兵衛、福原信三、丹平写真倶楽部の写真集を復刻、別冊「光画傑作集」は写真雑誌「光画」の作品と文を収録したものですが、この全集はいろいろな時期に発行された本の復刻なので全集にしては大きさがマチマチで、全集として本棚に並べておくと「美観」的にはあまり良くない(?)のです。その中の小石清「初夏神経」は昔から私が古本屋さんに依頼したりして探していたものですが、少部数発行でその後戦災時期を過してきたせいなのか、まったく入手できない幻の写真集でした。この復刻全集の刊行に限定600部の「初夏神経」が含まれていたので全集を購入、やっと自宅で落着いて見ることができるようになったのですが、白手袋をして見る唯一の書籍でもあります。1933(昭和8)年に発行された元の「初夏神経」の表紙は亜鉛(ジンク)板をスパイラル綴りにしたものですが、復刻版ではアルミ板になっているので、用心して錆が来ないよう白手袋をしている訳です。

表紙を開くと3行の巻頭言が記されています。 僕の若さの中に 僕の肉軆の中に 僕の太陽は棲む 小石清、25歳の時です。

「初夏神経」は小石が浪華写真倶楽部で学んだ「新興写真」をモダンな言葉と共に10点で構成した作品集で、気鋭の新進作家の意気込みがよく伝わってきます。ただ私は小石がその後に制作した「半世界」の方が彼の本領を発揮していて、それは関西の作家が得意としている「心象写真」の先駆けであったような気がします。 (この時代を詳しく描いた論文が「関西写真家たち100年の軌跡展」の図録に掲載されている中島徳博「関西の写真」(一部web公開)にありますのでご覧下さい。なおそのホームページは私が作成したものです。)

14日、奈良の入江泰吉記念奈良市写真美術館の写真展「入江泰吉 大和歳時記」へ。いつものように先だって入江先生夫妻へ墓参。墓前の紅梅が花開きかけていました。写真展はタイトル通り大和路の年中行事を撮影したものですが、まとまった写真集にはなっていないので初めて見る作品も多く展示されています。戦後すぐの祭の様子は伝統的な環境のなかで今では考えられないほどの人出もあり、多くの写真からは日本人の信仰のこころが伝わってくるものばかりでした。特に長年撮影を続けた「お水取り(東大寺二月堂修二会)」は写真集にもなっていますが、展示が大型作品であり、大型カメラで撮影しているので修二会のディティールをしっかり伝えています。この20日から修二会の試別火が始まりますが、これにちなんで同館講座「入江泰吉とお水取り」があり、説田学芸員による解説に講座室は満員でした。(私の「お水取り」「南無観」は、このサイトのweb Galleryにありますのでご覧ください。)

15日、日曜日。先日某マンション駐車場で車上荒しがあり、駐車場に設置された監視カメラで撮影された映像から犯行状況を写真にし、分かりやすいように画像処理をして警察に提供する仕事をしました。ここへの掲載にあたっては写真の背景をボカしています。最近特にカーナビの盗難が急増しているのでどうぞご注意下さい。 犯行状況は多数に設置されたビデオカメラの鮮明な映像と時間から車種、ナンバー、衣服、顔などが判明できますが、ビデオから分析するとプロの車上荒しの手際の良さは想像以上です。1の映像では、目星をつけた車の前に停車し、懐中電灯で被害車内を一瞬照らしてカーナビを確認、犯行車に帰って道具を取り、ボンネットを開けて電源を切断し、被害車助手席側の三角窓を破ってドアを開け、懐中電灯を点灯してカーナビを取り外し犯行車に戻り発進するまでの時間はわずか3分4秒です。

この時どうも三角窓が破り易い特定の車種を狙っていたようで、通路を走りながらスッとその前に迷わず停車し、車内を物色しに行きます。映像には2の写真のように駐車場通路へ停車し、犯行車のドアを開けたままで目的の車の車内を懐中電灯で一瞬照らして車内を確認し目的に沿わないようならまた犯行車に戻り、少し前進して停車、同様の物色をします。犯人は二人で、助手席で周囲を見張っているようです。監視カメラがあっても犯行車は堂々とその前に停車し、顔が写らないよう時には後ろ向きで歩いたり、2の写真では助手席の犯人が両手で黒い板のようなもので顔を隠しています。犯人は顔をフード、マスク、フルフェイスヘルメットで隠していますが、目元はどうしても出ていますので映像を選べば後で特定できます。また手袋をして指紋を残さないようにもしています。従って駐車場の通路にドアを開けて停車し、顔を隠し手袋をした者がいれば要注意です。

17日、15日まで異常に暖かい日が続きましたがやっと冬らしくなりました。今日は冷え込み、時々はぐれた雪雲が雪を散らしますが、青空で日が射しているので真っ白に輝いてとてもきれいです。でも午後、南の空に雲の底が抜けたような雪雲が来て山あいに雪を降らせていきました。詳細に見ると低い竜巻のようになっています。なお下に気象庁のデータを元に、テーブルで簡単に2月1日から今日までの大阪の最高・最低気温の移り変わりを作ってみました。気温は四捨五入、グラフのバーの上が最高気温、下は最低気温ですから一日の気温が縦のバーに表れています。

(追記:テーブルで急いで作ったため色がきついのと、平均的な気温が分かりづらかったので1日からの表に作り替えました。13、14日が異常に暖かかったことが分かります。2月14日のasahi.comは「週末の14日、南から流れ込んだ暖かい空気に強い日差しが加わり、気温が上昇。全国計105の観測地点で2月の最高気温を塗りかえた。」と伝えています。)

18日、今日も寒い日でしたが日中は快晴で気温は少し上りました。夕刻、西の空の太陽の周りにうっすらと幻日環が現われました。雲の氷晶に太陽光が屈折する現象で、今日はかなり弱い光でしたので幻日は彩雲に見えます。写真は右側(北側)の幻日のアップですが、左側にも同様に現われていました。これからお天気は下り坂になるのでしょう。 夜、NHK 蔵出し劇場で「友と二人 大和の心を愛す 〜入江泰吉と杉本健吉〜」が放送されました。水門町のご自宅や出版記念会、受賞祝賀会などで入江先生と杉本先生が仲良く冗談を言い合っておられたのを思い出します。放送では先生方だけでなく奥様や助手、お手伝いさんなど懐かしい顔もあり、いろいろと思い出しながら見たことでした。

20日、昨日からの厚い雲が東へ流れて午後からは晴れてきました。風は少し冷たく冬らしい日です。 大阪・北浜(衛星写真地図)の大阪証券取引所は建替えられて前面だけは旧ビルのデザインを残していますが、背後は現代的なビルになっています。十数年前にこの取引所の立会場の中に入って手振りで懸命な取引をする証券マンを撮影したことがありますが、今はコンピュータシステムによるものになって場立取引は見ることができません。しかしかえってその写真は貴重な記録になって残ったとともいえるのでしょう。この大証の前に立つのは五代友厚。幕末・明治に活躍した政商。鹿児島出身で大阪の産業・経済を築いた人物の銅像です。企業の本社がどんどん東京に移って経済沈下が止まらない大阪経済の中心の街を眺める五代はどう考えているのでしょうか。

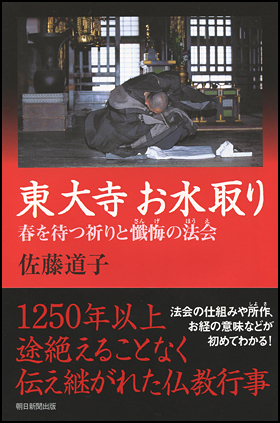

23日、お天気の変化が目まぐるしいこの頃です。春が近づいて来たからでしょう。遠出をしたりデスクワークでパソコンにはり付いていたりでなかなか更新ができないでいます。今日は東大寺の戒壇院で「お水取り」の練行衆が二月堂内陣の須弥壇を飾る紅と白の「のりこぼし」の椿を作っておられたことでしょう。試別火で最も華やかで賑わう日です。  私の写真集「南無観 東大寺お水取りの光陰」に心こもる解説と論文を書きおろしていただいた研究者の佐藤道子氏が朝日新聞出版から「東大寺お水取り 春を待つ祈りと懺悔の法会」を出版されました。佐藤氏は「お水取り」研究の第一人者で、「南無観」よりさらに詳細に行事を解説・分析されています。この時期に二月堂へお出かけの前にご一読をお薦めします。

25日、相変わらずお天気の悪い日が続きますが、ちょっと回復の兆しがあり雲に変化が出てきました。巻き上がる雨雲を撮影しているとファインダーに一羽の鳥が舞込み変化がつきました。写真が持つ偶然性の賜物です。

26日、午後から勉強会で情報収集。JPS技術研究会でデジタルフォトでRAW現像をし、写真画像を整えるPHASE ONEの「Capture One 4」のデモ。100人を超える写真家が集まりました。業務用写真画像処理の自動化を進めるアプリケーションです。

28日、土曜日はオフイスに人が少ないので良いのか、高いビルの窓をゴンドラに乗って清掃していました。時にゴンドラから屋上へピョンと飛び移ったりして身軽なものです。私も高所は好きですので一度はやってみたいな、と思って見ていました。 |